その場で試行錯誤しながら、自力で考える力が問われる

小澤 2011年度の中学入試ではどのような特徴が見られたのか、科目別に分析をお願いします。

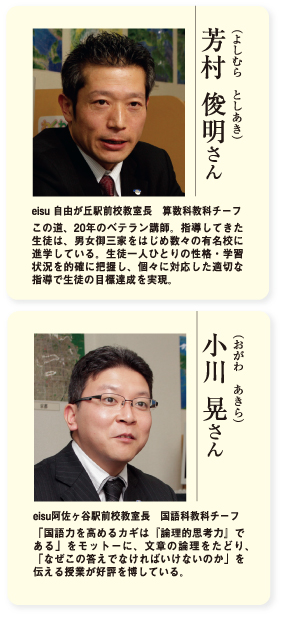

芳村 算数では、特に上位校で「数の性質」の問題が目立ちます。それも、倍数の表面的な知識だけでなく、素因数分解の本質が理解できていなければ解けない問題が多いのが特徴です。

また、書き出して試行錯誤しながら、自分なりに規則性を見いだし解答を導き出す問題が増えています。考えられる答えをすべて書かせる学校も見られます。しかも、いくつ答えがあるかは示されていません。算数の答えは1つと思い込んでいては対処できず、柔軟で正確な思考力が求められます。

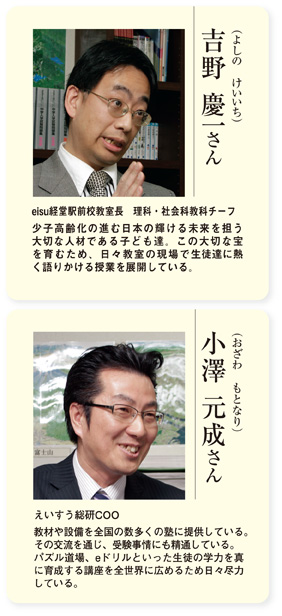

吉野 理科、社会については、幅広い分野から万遍なく出題されています。「源平の合戦」を年代順に問う問題(桜蔭)など細かい知識が要求され、広く深い学習が大切ですが、その分、努力の積み重ねが反映されやすい入試だとも言えます。一方、「みんなの党」についての記述問題(開成)をはじめ、あかつき、はやぶさに絡めた天体問題、猛暑、エコポイント、ハイブリッドカーなど、時事問題も頻出しています。社会的関心を備えた生徒が欲しいという明確な意図が感じられます。日頃からニュースに敏感になっておくことが重要です。提示した図や資料をもとに考えさせる問題も大幅に増加しています。理科では、肉食動物と草食動物の消化管の図を読み解く問題が出題されました(女子学院)。

小澤 算数の出題傾向とも共通した意図が感じられますね。

芳村 そう思います。知識偏重ではなく、その場で思考する力を重視する傾向にあると言えるでしょう。

小澤 そうした力を育てるには、問題をパターンに当てはめるのではなく、多様な角度から考える練習が必要でしょうね。niceですと、「パズル道場〔算数〕」が有効でしょう。「この方法でダメなら別の方法を試そう」(「仮説思考力」)という姿勢や、展開図から見取り図をかき起こすなど、見えないものをイメージする力(「イメージ化能力」)を鍛えると、多面的な思考力が身に付きます。近年の入試傾向には特に有効だと思います。

“行間”を読み取る力を育成する

小川 国語では、論説文がかなり高度化しています。時間、文化など抽象的なテーマが増え、小学生には内容がイメージしにくかったと思われます。物語文で登場人物の心情を答えさせる場合でも、それが子どもではないケースが多く、自分とは異なる立場、年齢の人物の気持ちをくみ取る精神的な成熟が必要です。また、本文に書かれている内容だけでなく、その社会的背景や行間を読み取る力が問われたのも、今年の特色です。広島がヒロシマになった意味を問う問題(桜蔭)では、原爆という背景を含めて考える力が要求されました。

小澤 そうした学習にも、パズルは有効ですね。「パズル道場〔国語〕」では、まさに文章の行間をイメージするトレーニングをします。

小川 昔から言われていることですが、読書は国語力の基本です。物語で追体験した登場人物の人生の数が多ければ多いほど、物語文は解きやすくなるでしょう。語彙も増えます。niceでは、プロのナレーターの朗読を聞きながら、名作を読み進める講座も設けています。目と耳を同時に使うことで内容がイメージしやすくなる効果は抜群です。読んだ後には、重要な部分を要約する練習も行います。国語で最も大切なのは読解力ですが、入試では内容が理解できる程度では不十分です。イメージした内容を自分の言葉に置き換えられて、はじめて読解力が身に付いたと言えるでしょう。

知識偏重の画一的な受験勉強ではなく、一人ひとりに合った学習を

小澤 来年度以降の入試に向けてどのような学習が重要になるのか。アドバイスをお願いします。

芳村 算数はまず計算力と、特殊算を含め基本事項の理解を図ること。思考力重視と言っても、土台となる基礎力が不足していたのでは、思考の手がかりすら得られないからです。

小川 文章の内容がイメージできないのは語彙力不足が原因の場合もあります。「パズル道場〔国語〕」では辞書を引く習慣づけを徹底します。国語辞典だけでなく漢和辞典も多用し漢字本来の意味を学ぶことで、初見の熟語でも意味を類推できるようになります。同様の学習を家庭でも進めてほしいですね。

吉野 理科、社会で大切なのは楽しみながら勉強すること。けれど、子どもの興味を阻害しているのが、目先の成績にこだわる親であるケースも、実は少なくありません。もっとゆったりと構えていてほしいと思います。

小澤 「受験勉強はつまらないもの」と決め付けて欲しくないですね。nice・Primeの個別映像授業では、算数だと図形が回転したり、理科や社会ではCGやテレビの映像を用いたりと、わかりやすいだけでなく、子どもの興味・関心をひくように工夫しています。記憶に残りやすい視覚的効果や、様々な現象の立体的な把握も期待できるのではないかと思います。

吉野 6年生の2学期から始める志望校の過去問対策には、やはり個別指導が非常に有効です。中学入試では、過去問に特化した学習を繰り返した結果、10ポイント近く偏差値が不足していた志望校に合格した例も珍しくありません。eisuの個別指導T・MEGでは、東大生中心の講師が、性格や得意・不得意分野といった生徒一人ひとりの特徴を把握したうえで、「何故その考えが正しくないのか」といった対話を繰り返しながら過去問を解説していきます。そうすることで、「この学校の問題だったら誰にも負けない!」と思えるまでの実力と安心感を生徒にもたらすことができます。

![[関連リンク]中学受験合格をめざして、スタートダッシュ!](img/common/img_side_title.gif)